学生へのインタビューvol-4

Profile

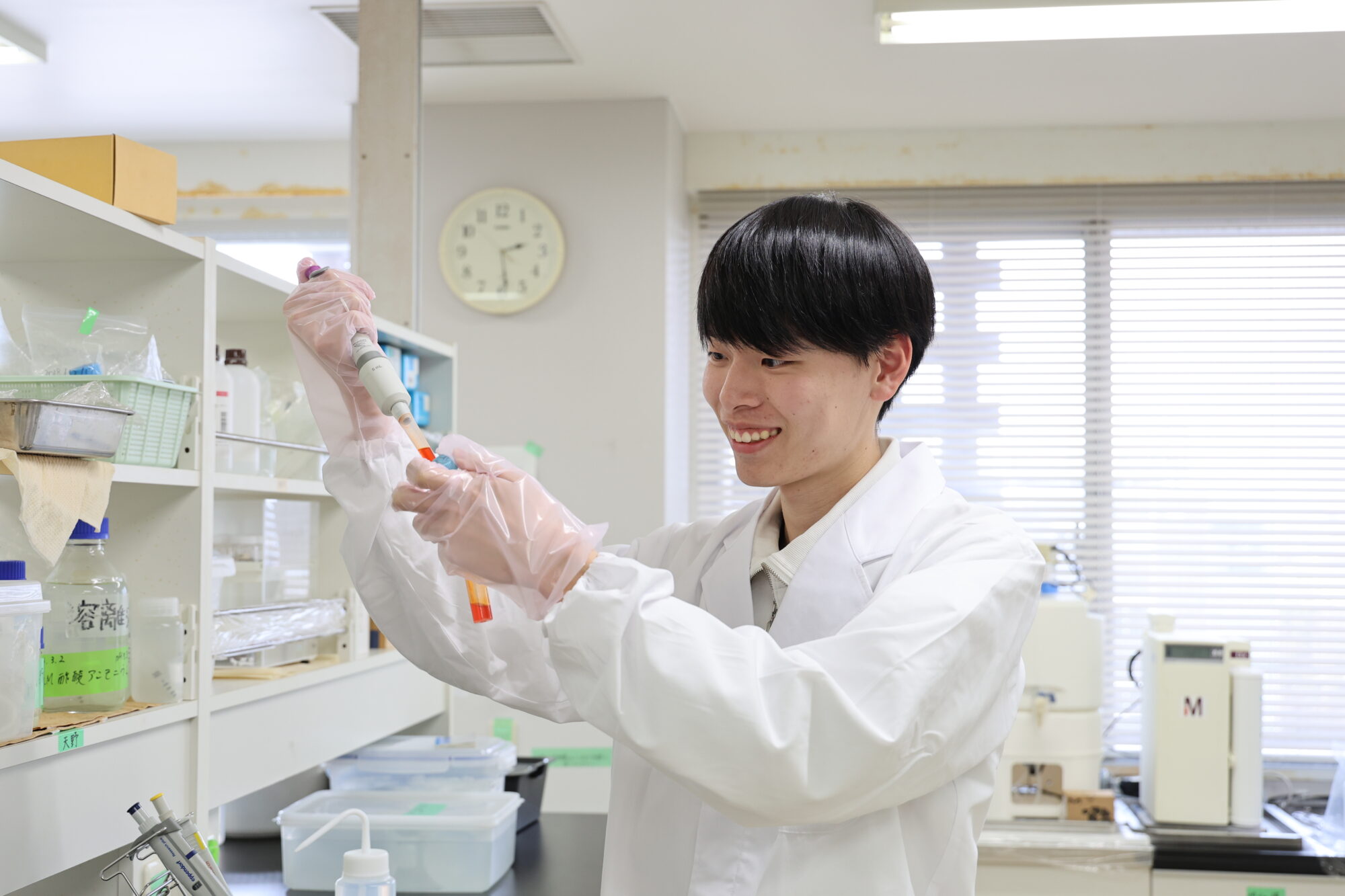

河村隆徳さん

生命・環境科学部 環境科学科4年

4年生になり、研究に没頭する毎日を送る河村さんからは、うまくいくこともそうでないことも含めた“研究のおもしろさ”が垣間見えます。

複合的に絡み合う環境問題だからこそ、基礎教養が大切

ーー麻布大学を選んだきっかけを教えてください。

河村)高校生の総合的な学習の時間で、SDGsに関することを学び、発表する授業がありました。私は「水の豊かさを守ろう」というテーマで学習を進めながら、環境問題は世界規模かつ複合的な要因が絡み合っていることに興味を持ち、本格的に環境科学が学べる麻布大学に進学しました。自身で「こういうことを学びたい!」と思って進路を選べたのはよかったと思っています。

ーー1年生からの学びの中で、よかったと思えることはありますか?

河村)いくつもの要因が複雑に関係している環境問題にアプローチするには、多くの分野にわたる幅広い基礎知識が必要でした。学年が上がる毎に、一見関係なく見えていた1年次の基礎教養の科目と環境問題に関わる専門科目との間に多くの関連性が出てきて、基礎の学びがあってよかったと実感しました。環境科学科では1年次に基礎教養科目をしっかり学ぶことができます。苦手な科目もありましたが、どの科目も真面目に取り組んでよかったです(笑)。

水の分析研究

ーー現在、環境分析学研究室で研究に没頭する毎日だと伺いました。どんな研究をしているのですか?

河村)『河川水中のレアメタルの潜在的汚染調査』という研究をしています。人の活動によって、環境水中に含まれる元素の濃度が上がることがあり、とくに下水処理場の近くではそうしたことが起こりやすくなっています。見えないところでどんな人為汚染があるのかを調べる研究です。

ーーどうしてその研究に興味を持ったのですか?

河村)ニュースで聞く環境問題は、“問題”として現れてから事後的に取り上げられるものが多いです。しかし、気づいていないけど実は潜かに進行している潜在的な環境問題があるかもしれません。人は日々新しいものを創り活用しています。人間活動により排出される元素の中に水生生物に影響を及ぼすものがないのか、それを問題が発生する前に調べることができたらと思ってこのテーマに興味を持ちました。私は料理が好きで、魚を捌くことも好きなので、自分の身近な生物にいまは見えていない問題があるのか、未知のものを調べてみたいと思いました。

研究って楽しい!

ーー研究はどうですか?

河村)いまの私の研究で難しさを感じているのは、“再現性”です。同じやり方でやっているつもりでも同様な結果が得られないことがあります。自然が相手なので本当に難しいのですが、どの場所からどんな方法でサンプルを採水するのか、そうしたことを考え、改善していくのが本当に楽しいです。

ーー今後の研究は?

河村)フィールドワークも行いながら、「先輩たちが調べた河川の結果と、私が調べている河川の結果がどのような違いがあるのかな?」などと考えて実験を進めており、毎日ウキウキわくわくしていますね。大学院に進学するので、この研究も継続しながら、ほかのいろいろなことも勉強し、多様な分野に繋がるような勉強をしたいと思っています。

ーー研究の魅力は?

河村)「わかる」ことの楽しさを感じています。ゲームなどの単純なものと違い、研究は決められた通りにやればうまくいくというわけではありません。どうすればうまくいくのかと考えながら、改善を繰り返すプロセスに楽しさを感じています。将来的にも、こうした環境分析に関わる仕事や研究ができればいいなと考えています。